|

Г.А. ХРИСТОСЕНКО

К ИСТОРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ НЕРЧИНСКОГО ОСТРОГА.

В настоящей статье на основе

исследований историков и лингвистов, а также историко-лингвистического анализа

архивных документов XVII — первой половины XVIII в. предпринята попытка

проследить этапы заселения Нерчинского острога, формирования постоянного на[154]селения

и, по возможности, определить его диалектный состав.

В исторической литературе по

вопросу основания Нерчинского острога приводятся разноречивые факты. Называются

три даты его возникновения: 1653, 1654 и 1658 гг. Большинство историков, как

дореволюционных, так и советских, например В.К. Андриевич, А.П. Васильев, В.Г.

Изгачев, Е.Д. Петряев, Н.Д. Музгин, датой основания Нерчинского острога считают

1653 г. и связывают его возникновение с именем известного землепроходца Петра

Бекетова1. По их мнению, острог построен в ноябре 1653 г. на правом

берегу р. Шилки против устья р. Нерчи группой казаков во главе с Максимом

Урасовым. Весной 1654 г. с прибытием основного отряда число казаков увеличилось

до 60. Служилые казаки распахали землю и посеяли хлеб, но местные эвенки во

главе с Гантимуром вероломно напали на них, уничтожили посевы и угнали лошадей.

Казаки вынуждены были покинуть место. В 1658 г. строительство острога было

возобновлено енисейским воеводой Афанасием Пашковым уже на левом берегу р.

Шилки. С приходом Пашкова Нерчинский стал главным острогом Нерчинского

воеводства, включавшего в себя также Иргенский и Телембинский остроги. В 1676 г.

в состав воеводства вошли Албазинский и Еравнинский остроги. В 1689 г. Нерчинск

был возведен в степень города.

Одно из первых описаний

Нерчинского острога находим в дневнике Н.Г. Спафария: «Острог Нерчинский стоит

на левой стороне реки Нерчи на ровном месте, [155]а

ниже острога река Нерча впадает в Шилку. В остроге — церковь воскресения

Христова, а жилых дворов казачьих — с 60, а служилых, кроме промышленных, —

человек с 200...»2.

О первоначальном облике г.

Нерчинска можно судить по росписному списку 1697, г., в котором сообщалось, что

«Нерчинск город деревянный, рубленой. В городе 8 башен: 4 башни проезжие с

вороты да по углам 4 башни глухие... наверху у башни нарублен чердак и кругом

перила, в чердаке часы боевые». Есть зелейный погреб, где хранятся порох и

свинец, в оружейном сарае — пищали и самопалы, копья, бердыши, в казенном амбаре

— хлеб и пушнина3.

Члены русского посольства в

Китае в 1693 г. отмечали, что город расположен среди высоких гор на р. Нерче,

«текущей с северо-востока на юг и в четверти часа пути от Нерчинска впадающей в

Шилку»4.

Нерчинский острог возник как

военно-опорный пункт России на юге Восточной Сибири, но к концу XVII в. это был

экономически развитый город5. Служилые казаки несли караулы в

остроге, собирали ясак, занимались земледелием, строительными работами,

хранением и отправкой пушнины.

Ведущей отраслью хозяйства

нерчинцев был пушной промысел. Жители охотились на лисиц, соболей, куниц, песцов

и др. По данным П.Н. Павлова6, в нерчинской таможне с июня 1691 по

июнь 1692 г. было зарегистрировано пушнины на 7452 руб., а в 1693 г. — 18882

[156] руб. С 1635 г. увеличился промысел

рысей и росомах. Так, в списках 1699 г. указывается, что в государственную казну

поступило 229 рысей и 31 росомаха7.

Архивные документы дают сведения

и о других занятиях населения, например рыболовстве. В Нерче и Шилке добывали

неводами стерлядь, калушку, осетров и налимов8. По данным В.А.

Александрова, в 1697 г. на Нерчинский рынок поступило 423 пуда всевозможной рыбы9.

Хлеб был привозной, его

доставляли из Иркутска в Удинский острог, а оттуда в Нерчинский примерно за 12

недель10. В своих челобитных казаки жалуются на то, что «хлеба купить

не у кого, потому что место в Нерчинску новое и скудное»11, что

«хлебные запасы не присылаютца и служилые едят мяса в среду и в пяток и в посты

с травое и с кореньеми»12. Несвоевременность присылок хлебных запасов

и их недостаточность заставляли служилых заниматься земледелием, что они делали

с большой неохотой. В ранних документах (1664 г.) находим жалобы на то, что

землепашеством заниматься трудно, так как «от солнечного зною и от жаров хлеб

выгорает, а дождей с весны не бывает»13. В одном из них категорически

утверждается, что «хлеб в Нерчинских острогах не родитца»14.

Зарождение землепашества на новом месте А.П. Васильев15

связывает с именем Нерчинского воеводы Ф. Воейкова, который в 1681 г. сделал

первый посев пшени-[157]цы, овса,

ячменя и гречихи и получил хороший урожай. С 1682 г. он начинает селить на пашню

крестьян и ссыльных, заставляет искать удобные для земледелия места. Первые

поселенцы выращивали зерновые культуры — рожь, овес, ярицу, гречиху, ячмень,

просо, пшеницу, технические — лен, коноплю, табак. В источниках неоднократно

упоминаются основные орудия земледельческого труда — сохи с сошниками, топоры,

косы-горбуши, серпы, бороны, деревянные молотила. Пашенных крестьян было мало,

формировались они из переведенцев и ссыльных. Так, в 1678 г. поселили на пашню

13 чел.16.

В 1697 г. из Верхотурья

отправлено было 100 семей беглых, дошедшие из них поселились на Нерче и занялись

хлебопашеством. В результате этого переселения возникли Городищенская, Удинская

и Алеурская слободы17.

В отличие от некоторых сибирских

городов, в Нерчинске в земледельческом освоении края большую роль играли

служилые казаки. По данным В.И. Шункова, в 1703 г. из 480 служилых 217 служили

«с пашни». Они составляли основу земледельческого населения Нерчинска18.

Из документов Сибирского приказа

видно, что, кроме хлеба, привозной была и соль. Провоз ее обходился очень

дорого, поэтому нерчинцы неоднократно пытались найти соленое озеро и в 1670 г.

нашли такое озеро, в котором, по их словам, соль была «добра, из Нерчинского

острогу до того озера коньми четыре дни»19.

[158] В 1670 г. посольство сына боярского И. Милованова установило

кратчайший путь в Пекин через Нерчинск20. С этого времени Нерчинск

становится крупным торговым центром, и только с 1703 г. он утрачивает свое

значение, так как был открыт новый караванный путь в Китай через Селенгинск.

Нерчинские таможенные книги21 дают представление о количестве и

составе товаров, проходивших через Нерчинск. Сюда поступали различные товары: из

военного снаряжения — замки, огнива, пищали, саадаки и др.; из земледельческих

орудий — косы, серпы, сошники и др.; из посуды — блюда, чарки, ложки; из одежды

— кафтаны, зипуны, юбки. Из Китая через Нерчинск везли китайские ткани

(пестряди, бязь, китайки большой, малой и средней руки), ревень, чай и скот

(лошади, верблюды). Из Нерчинска в Китай везли в большом количестве пушнину,

главным образом соболя.

С развитием русско-китайской

торговли Нерчинск стал превращаться в крупный торговый город. В нем заметно

увеличивалось население. По данным В.А. Александрова, население города в этот

период насчитывало около 1000 чел., кроме того, было большое количество приезжих

людей: в 1691 — 1692 гг. — 172 чел., в 1697 — 364 чел.22 Для

обслуживания нужд торговли в 1700 г. стали строить гостиный двор, каменные

амбары, погребы23.

Из числа Нерчинских служилых людей к концу XVII в.

формируется большая группа специалистов по торговым и дипломатическим делам с

Китаем. Среди [159]них — нерчинские

рядовые и десятники Григорий Лоншаков, Федор Истопников, Петр Худяков, Андрей

Плотников, Семен Молодой и др.

Документы 70-х г. дают сведения

о зарождении горного дела в Нерчинском воеводстве. В 1676 г. на реках Алтаче и

Мулгаче была найдена серебряная руда, первую плавку которой сделал албазинский

бронный мастер Кузьма Новгородец. В 1704 г. был основан Нерчинский

сереброплавильный завод24. С 1706 г. получило развитие винокурение25.

Этот краткий обзор хозяйственной

жизни Нерчинского острога позволяет предположить неоднородность социального

состава населения.

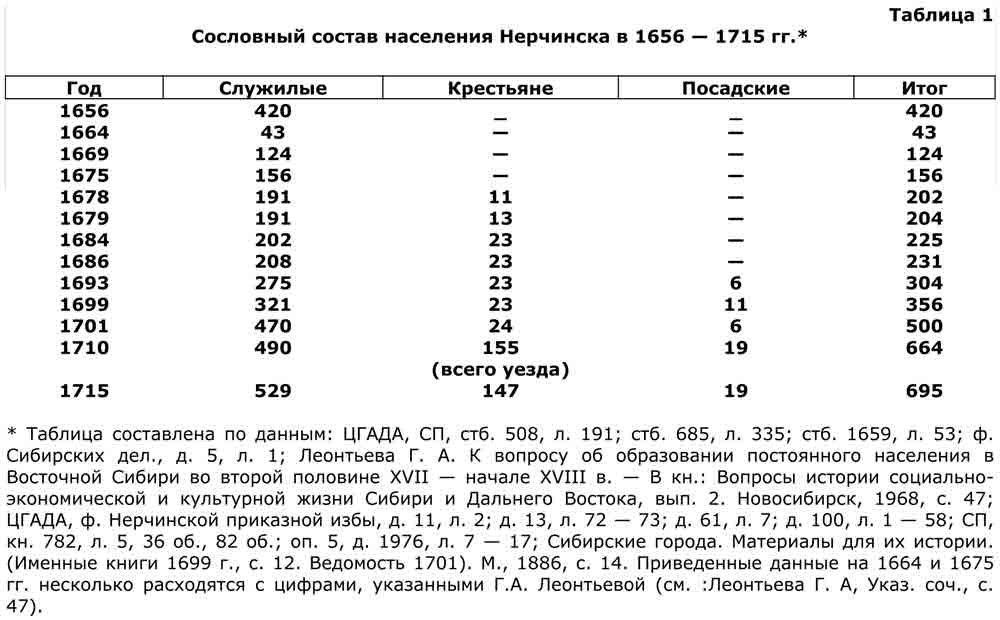

Рукописные материалы позволяют

извлечь сведения о численности и социальном составе населения Нерчинска (табл.

1).

Русское население Нерчинска

поначалу было сравнительно небольшим, но постоянно увеличивалось. Так, к концу

XVII в. оно возросло в 8,3 раза (в 1664 г. — 43 чел., в 1699 — 356 чел.), а по

сравнению со второй половиной XVII в. в первых десятилетиях XVIII в.

населенность города увеличилась почти в 2 раза.

Основное ядро русского населения

составляли служилые. Как видно из табл. 1, контингент служилых постоянно

менялся. Количество военных людей было незначительным: в 60 — 70-е гг. — около

200 чел., в 80-е — свыше 200, в 90-е гг. — свыше 300 чел. За весь период с 1664

по 1715 г. служилое население увеличилось в 11,3 раза.

Пашенное крестьянство

фиксируется с 1678 г. и до конца XVII в. насчитывает лишь 23 чел., хотя число

занятых в земледелии было значительно выше приведенной цифры за счет служилых и

гулящих.

[160]

Посадское население начало

складываться лишь в 90-е гг. В посаде города не насчитывалось и двух десятков

людей на протяжении всех лет, начиная с 1693 г. Но в действительности число

посадских было значительно [161]

большим, так как многие служилые выполняли различную ремесленную работу.

Например, в отписке воеводы в 1670 г. сообщается, что «служилые люди строили

колодец и церковь»26. Посадские выполняли различную работу: делали

котлы, ковали косы, правили сошники, курили вино, плотничали. Об их занятиях

говорят сами прозвища — Иван Кузнец, Никита Кирпичник, Григорий Котельник,

Степан Шорник, Исак Плотник, Григорий Квасник, Иван Скорняков, Петр Портной

Мастер.

На основании показаний

источников можно выявить целый ряд ремесленных специальностей. В первую очередь

это специальности, связанные с обработкой пушнины и кожи, — скорняки, шорники,

овчинники. Распространены специальности, связанные с обработкой металлов, —

котельники, со строительством, — плотники, каменщики, оконничники. Уже в первые

десятилетия существования Нерчинска известно свыше 20 различных специальностей.

Таким образом, по структуре

населения в первые годы существования Нерчинск был военным городом, как и другие

города Сибири, например Тобольск27. К концу XVII в. лицо города

меняется, он становится военно-хозяйственным, но военное население остается в

нем преобладающим над невоенным в отличие от таких сибирских центров, как

Тобольск и Енисейск.

Было ли в Нерчинске стабильное население или оно состояло

из служилых людей, набираемых в разных сибирских городах, которые по истечении 2

— 3 лет возвращались на прежнее жительство? Рукописные источники содержат многие

данные, подтверждающие, что постоянное население складывается с момента

основания остро-[162]га28. В

документах Сибирского приказа имеются полные именные перечни служилых людей 50 —

70-х гг. Сопоставление росписей 1656 г.29 с именными указателями

последующих десятилетий дает возможность выявить в 70-е гг.30 из

первопоселенцев Нерчинска 27 чел., в 80-е31 — 16 чел. Имена некоторых

первопроходцев упоминаются в документах ряда лет. Источники позволяют проследить

за судьбой многих служилых людей. Так, известно, что служилый Игнашка Милованов,

поверстанный в Томске, в 1670 г. упоминается в числе детей боярских32.

До звания сына боярского дослужились Гришка Лоншаков из Березова, Бажен Никитин

из Томска, Иван Попов из Тюмени33.

Некоторые рядовые казаки, пришедшие в Нерчинск в числе

первых, в документах 1684 г. именуются уже десятниками34. Это —

Никита Логинов из Тобольска, Юрий Носов из Томска, Якунка Максимов из Березова,

Степка Симанов из Томска, Василий Леонтьев из Тобольска и др. Ядро постоянного

населения составляли служилые, пришедшие из разных сибирских городов вместе с

воеводой А. Пашковым. Об этом свидетельствует челобитная 35 служилых, в которой

казаки сообщают, что они пришли по своей воле с А. Пашковым и служат 14 лет35.

Из челобитных 1671 г. узнаем, что Юшка Андреев из Березова города пришел в

Нерчинск с Пашковым и прослужил 16 лет36, а тобольский служилый

Шестак Афанасьев в течение 20 лет нес службу в Нерчинске37. Име-[163]ются

отдельные сведения о том, что службу отцов продолжали их сыновья. Так, в списках

1699 г. находим Ивана Филиппова сына Свешникова, отец которого (Филька

Свешников) был в числе основателей Нерчинского острога. В этом документе

перечисляются и другие сыновья первооткрывателей: Федор Григорьев сын Лоншаков,

Петр Семенов сын Томской и др.38.

Таким образом, нерчинские

рукописные источники свидетельствуют о том, что группа служилых людей, пришедших

с первым воеводою А. Пашковым, осела в Нерчинске. Это была незначительная часть

отряда — из отписки Л. Толбузина39 узнаем, что в 1664 г. в Нерчинском

и Телембинском острогах было всего 43 чел.

В 1664 г. ввиду малолюдства

Нерчинского острога по настоятельной просьбе воеводы Толбузина из Енисейска,

Илимска и Тобольска были присланы 90 чел. В последующие годы продолжались

отправки служилых людей из тех же сибирских городов. Служилые, отправляемые из

других городов Сибири, должны были служить по три — четыре года, а после этого

срока следовало «переменять те служилы людей и с даур тех же городов служилыми

людьми и с которых ныне посланы будут...»40. На самом же деле имеются

сведения о том, что казаки оставались и на большой срок. Например, присланные из

Тобольска в 1664 г. Антошка Филев и Гришка Кобяков в 1674 г. сообщали, что они

не получали денежного жалования в течение 8 лет. Интересно, что они просят

только о выдаче жалования, а о возвращении в Тобольск не упоминают.

Сопоставление списков служилых людей Нерчинского острога за

1664 и 1671 — 1673 гг. выявило 62 совпада-[164]ющие

фамилии41. При этом, если вычесть из состава гарнизона 1671 — 1673

гг. (129 чел.) 54 чел. (26 чел., которых верстали Толбузин и Аршинский в 1670

г., и 28, набранных ранее 1664 г.), то окажется, что списки почти идентичны.

Сравнение именного перечня 60-х гг. со списками 80-х гг.42 позволяет

выявить 46 служилых, в течение 20 лет находившихся в Нерчинске.

Информацию о постоянном

населении дают челобитные служилых людей. Сохранилось большое количество

челобитных, в которых служилые сообщают, что они поверстаны в службы 10, 12, 20

и 30 лет тому назад. Например, Лука Кочмарев, Михаил Молчанский прослужили 30

лет, Василий Гришаев — 24 года43.

Документы 80 — 90-гг. XVII в. и

начала XVIII в. позволяют проследить за продвижением по службе многих жителей

Нерчинска. Из именной книги 1699 г. видно, что бывшие в 1685 г. рядовыми Андрей

Плотников, Андрей Мыльник, Емельян Поспелов, Афанасий Казаринов, Максим

Чернецких, Наум Козьмин, Иван Соколов, Никита Полетаев, Карп Юдин стали

десятниками. А Степан Шадрин, Василий Шергин, Андрей Попов, Алексей Кузнецов и

др., указанные в именной книге 1699 г. в числе рядовых казаков, в источнике 1709

г. упоминаются в составе пятидесятников. Пятидесятники Иван Сенотрусов, Василий

Фалелеев, Семен Молодой в 1700 г. повысились до детей боярских44.

Некоторые служилые прошли весь путь — от рядового казака до дворянина, например

Семен Молодой в 1684 г. числится еще рядовым, а в 1706 г. становится дворянином

«московского списка»45.

[165] Начиная с 70-х гг. XVII в. в челюбитных появляются указания о

поверстании в службу по Нерчинску «на вечное житье»46, что также

свидетельствует о формировании постоянного населения.

Итак, анализ движения русского

населения из разных сибирских городов в Нерчинск позволяет сделать вывод о том,

что большая часть пришедшего населения прочно обосновалась на новом месте.

Подтверждает этот вывод и тот факт, что начиная с 80-х гг. служилые люди стали

называть себя нерчинскими жителями47.

В конце XVII в. приток людей из

других городов в Нерчинск сокращается и постоянное служилое население стало

пополняться за счет «верстания в службу» детей, братьев и племянников ранее

служивших. В документах 90-х г. находим неоднократные просьбы поверстать сына в

оклад отца. Например, Куприян Сенотрусов просит поверстать его в оклад отца в

конную казачью службу48. А в деле за 1700 г. обнаруживаем прямое

указание на то, что вместо убитых или умерших всяких чинов людей «верстать детей

их братевь срослых которые в службу поспеют»49. В источниках 1700 г.

есть сведения о поверстании в службу племянников служилых казаков.

Таким образом, из числа первых

насельников, пришедших в 1658 г. в Нерчинский острог с воеводою А. Пашковым, и

новоприсыльных 70 — 80-х гг. сформировалось постоянное население.

Изучение языка памятников деловой письменности невозможно

без установления диалектной родины писавших. Как известно, Нерчинский острог

заселили выходцы из разных сибирских острогов и городов. Поэтому

[166]сначала следует выяснить, из каких сибирских территорий

пришли первые жители, а затем по возможности определить диалектную

принадлежность Нерчинского населения.

По данным Сибирского приказа, в Нерчинский острог в 1658 г.

пришли выходцы из следующих сибирских территорий: из Тобольска — 60 чел., Томска

— 50, Тюмени — 40, Березова — 40, Илимска — 40, Тары — 30, Верхотурья — 20,

Пелыма —15, Красноярска —15, Кузнецка — 10, Туринска — 10, Енисейска — 10 и

Сургута — 10 чел.50.

Как видим, первые поселенцы

нерчинской территории были из 13 сибирских городов и острогов. Основные центры,

поставлявшие служилых в новый район, — Тобольск, Илимск, Тюмень, Томск.

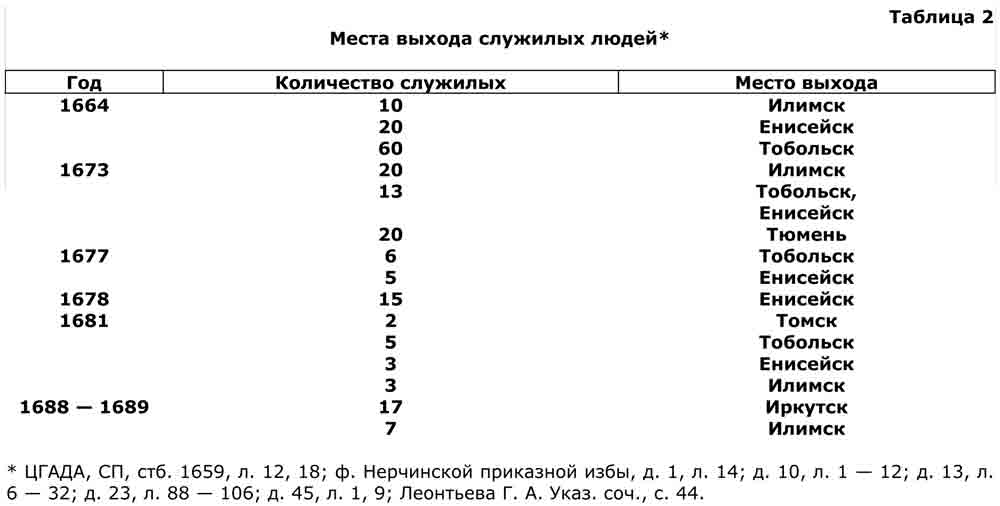

Позднейшие переселения в

основном связаны с этими же городами, о чем свидетельствуют данные табл. 2.

В делопроизводстве Нерчинского

острога XVII в. нет полных цифровых данных за весь

[167] рассматриваемый период. По

отрывочным сведениям, в 60-е гг. число жителей Нерчинска пополнилось 90

пришедшими из Тобольска, Илимска и Енисейска. Из этих же мест пришли в Нерчинск

70 чел. в 70-е гг. В 80 гг. среди сибиряков, поселенных в Нерчинске, появляются

17 чел. из Иркутска. По сведениям А. П. Васильева, в 90-е гг. в Нерчинск

попадают служилые из Пелыма и Березова51. Основной костяк жителей

нерчинской территории составляли выходцы из Тобольска, Енисейска и Илимска. По

неполным данным, с 1658 г. из Тобольска пришли в Нерчинск 130 чел., из Илимска —

77 чел., Енисейск выслал за 11 лет (1672 — 1682 гг.) 100 чел.52.

Таким образом, в Нерчинске было

сконцентрировано русское население Западной и Восточной Сибири. Выяснить их

первоначальное местожительство в полном объеме не представляется возможным, но и

частичные сведения получить можно.

Косвенные данные о местах

первоначального выхода русского населения Нерчинска можно извлечь из

лингвистических и исторических исследований, касающихся вопросов истории

заселения тех сибирских острогов и городов, которые пополняли контингент

Нерчинского населения. Так, известно, что в Тобольске в XVII в. ядро постоянного

посадского населения составляли представители севернорусского наречия — 203 чел.53

из 253. Так как Тобольск систематически отправлял в Нерчинск служилых и

посадских людей, то можно предположить, что часть севернорусов, пришедших из

Тобольска, стала называть себя нерчинцами.

По свидетельству А. И. Ивановой, «Енисейский район в ранний

период заселялся преимущественно выходца-[168]ми

из северных губерний европейской части России. Пометы о местах выхода: мезенец,

галичанин, вологжанин, устюжанин — встречаются довольно часто в столбцах и

книгах Сибирского приказа»54. Поскольку большое количество енисейских

служилых оказалось в числе постоянных Нерчинских жителей, то можно утверждать

севернорусское происхождение части жителей Нерчинска.

В Нерчинске осела небольшая

часть угличан, так как Пелым «насадиша угличанами ссыльными»55.

Тюмень56, Красноярск57,

Верхотурье58, поставлявшие служилых для Нерчинска, заселялись

преимущественно уроженцами северной полосы европейской части России, а

центральная представлена крайне слабо. Следовательно, можно утверждать, что доля

северян среди нерчинцев была довольно велика.

По-видимому, в составе постоянных жителей Нерчинска должна

быть небольшая часть носителей средне- и южнорусских говоров, так как в первой

половине XVII в. в Томске проживали носители различных русских говоров:

севернорусы — 482 чел., среднерусы — 163, южнорусы — 76 чел.59

Москвичи, хотя и в ограниченном количестве, свидетельствуются в Нерчинских

памятниках, а в отношении южнорусов прямых указаний не обна- [169]ружено. Из документов известно, что через Томск в

Нерчинск пришли всего 53 чел., причем 50 из них — с воеводой Пашковым. Из этих

50 чел. в Нерчинске остались лишь 16 чел. Места выхода половины из них удалось

установить путем сопоставления списков первопоселенцев и именного перечня, в

котором указаны места выхода томских поселенцев. Это — Соликамск (Стенька

Кожевников), Вологда (Емельян Астраханцев), Кострома (Тишка Костромитинов),

Яренск (Ивашка Маслов), Казань (Алешка Каленой) и др.

Среди нерчинцев, пришедших из

Иркутска, также были носители северно- и среднерусских говоров, так как жители

Иркутска в XVII в. были выходцами из Устюга, Яренска, Пинеги, Сольвычегодска,

Мезени, Пскова, Переяславля Залесского и Москвы 60.

Среди 77 пришедших в Нерчинск из

Илимска людей были, видимо, выходцы севернорусского происхождения, так как, по

данным Шерстобоева, первые засельщики Илимского воеводства были родом из

севернорусских областей. Например, среди 139 гулящих людей Илимского воеводства

91 чел. вышел из Устюга, Ваги, Яренска, Сольвычегодска61.

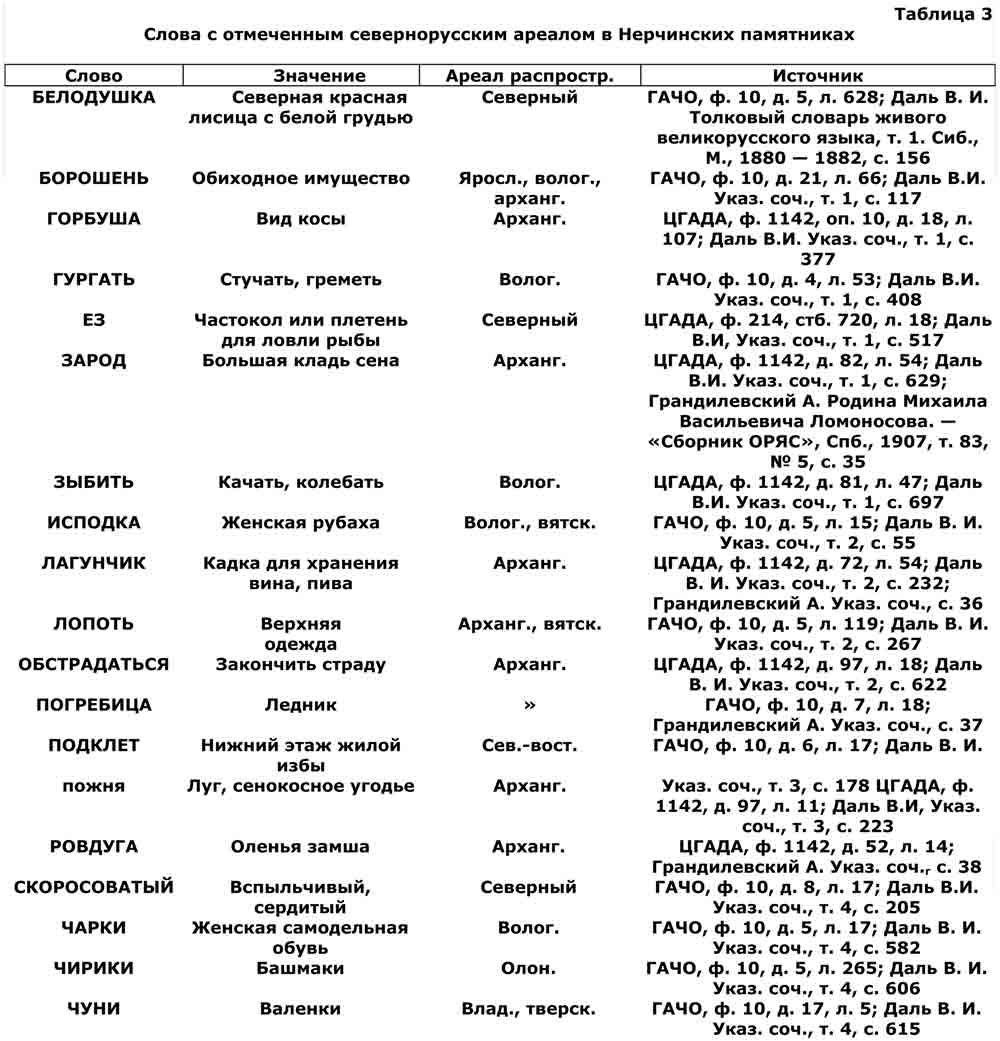

Установить диалектическую

принадлежность Нерчинского населения помогают и лексические показания

памятников, которые подтверждают сохранение и широкое распространение лексики,

принесенной из материнских говоров (табл. 3).

[170-172]

Как известно, диалектную основу

постоянного населения можно выяснить по топонимическим пометам

62.

Учет этих показаний позволяет выяснить, что среди начинателей

освоения Нерчинского острога были: устюжане (Тимка и Тришка Устюжанины и др.),

колмогорцы (Васька и Якушка Колмогорцы и др.), мезенец (Трошка Мезенец),

ярославец (Демка Ярославец), пинежанин (Костька Пинежанин), казанец (Алешка

Казанец), костромитин (Тишка Костромитин). В списках 70-х гг. продолжают

встречаться костромитины (Козьма Костромитин и др.), вятчане (Петр Вятка и др.),

устюжане (Иван Иванов и Иван Федоров Устюжанины), пинежане (Ла-[173]рион

Пинежанин), усольцы (Федор Усолец), лаличи (Пашка Лалетин), новгородцы (Филипп

Новгородец); всего 15 чел.

В отписках 1674 — 1675 гг.63

вновь зарегистрированы усольцы (Федька Шамаев Усолец), вологжане (Насон Вологда,

Богдашка Вологжанин), вычегжанин (Федька Вычегжанин), пелымцы (Прокопий Пелымец

и др.), казанцы (Матюшка Казанец), зырянин (Федька Зырян)у москвич

(Мишка Москвич), новгородцы (Кузьма Новгородец); всего 14 чел.

В документах 80-х гг.

упоминаются: лалетин (Максим Лалетин), вологжане (Андрей Вологжан и Андрей

Вологда), пинежанин (Сенька Пинега), мезенец (Тимофей Мезенец), усолец (Андрюшка

Усолец), вятчанин (Яким Вятчанин), моквитин (Андрей Москвитинов); всего 8 чел.

Из именной книги 1699 г. можно

извлечь сведения о 23 основателях Нерчинска, среди них больше всего было

уроженцев Севера России: устюжан, вологжан, вятчан. Единичны казанцы и пермяки.

Итак, анализ топонимов позволил

локализовать место выхода 81 Нерчинского жителя, среди которых явно преобладают

представители севернорусского наречия. Благодаря территориальным пометам,

удалось установить первоначальное местожительство 111 чел., которые были

выходцами из следующих районов:

Поморье: лаличи — 6, мезенцы —

4, сольвычегодцы — 1, устьянцы — 2, колмогорцы — 7, пинежане — 2, яренчане — 17,

вычегжане — 15, важане — 14, устюжане — 30, вятчане — 2, всего 100 чел. (90,1%);

Северный Урал: усольцы — 7

(6,3%); центральные уезды: москвичи — 2, костромичи — 2; всего 4 чел. (3,6%).

[174] Как видим, основу контингента Нерчинского населения составляли

представители севернорусского наречия.

На основании территориальных

помет определены места выхода некоторой части писцов Нерчинска. Из 103

канцеляристов неизвестны имена 35 чел. Среди остальных, указавших свое место

рождения, свидетельствуются: устюжане — 9 чел., лалетины — 3, важане — 2,

мезенец — 1, усольцы — 3, костромитины — 3, москвич — 1 чел. 29 писцов отметили

в документах свое прежнее сибирское местожительство: Тобольск — 11, Верхотурье —

1, Сургут — 2, Тюмень — 2, Енисейск — 4, Иркутск — 1, Красноярск — 3, Илимск —

2, Тара — 2, Томск — 1.

Хотя прежние места жительства их

не отмечены, можно утверждать севернорусское происхождение этой группы грамотных

людей Нерчинска, так как большая часть Сибири, как указывают историки и

лингвисты, заселялась преимущественно севернорусами.

Некоторые документы

свидетельствуют о сохранении у первопоселенцев Нерчинска связи с родными местами

— севернорусскими территориями. Так, Иван Опрелков, прослуживший в Нерчинске 24

года, в 1708 г. подает челобитную с просьбой разрешить привести в Нерчинск отца,

проживающего в Сольвычегодске64.

Таким образом, население

Нерчинска сформировалось из носителей говоров восточной (важане, устюжане,

яренчане и др.) и северной (холмогорцы, пинежане, мезенцы и др.) групп

севернорусского наречия. Среди служилых, посадских и промышленных людей,

составивших основную массу русского населения Нерчинска, весьма скромное место

занимают носители среднерусских говоров, в частности москвичи.

Данные Нерчинских памятников не

расходятся с показаниями историков, анализирующих вопросы формирова-[175]ния

русского населения Сибири. В. А. Александров считает, что «для XVII века следует

считать твердо установленным факт преимущественного заселения Сибири

севернорусским населением»65. А.А. Лебедев также классифицирует

состав русской колонизации в Забайкалье как поморский, который отразился на

языке и быте населения, где до сих пор прослеживается вологодское наречие и

культ поморских святых»66.

Итак, Нерчинский острог,

возникнув как опорный пункт русской колонизации на юге Восточной Сибири, к концу

XVII в. превратился в экономически развитый город со сформировавшимся постоянным

населением, основу которого составляли служилые люди севернорусского

происхождения. |

|

|

|

ПРИМЕЧАНИЯ:

1

Андриевич В. К. Пособие для написания

истории Забайкалья. Иркутск, 1885, с.

34; Изгачев В.Г. Читинское плотбище в

XVII веке. В кн.: Общественные и

исторические науки, вып. 3. Чита, 1966,

с. 59; Петряев Е.Д. Нерчинск. Чита,

1959, с. 8; Музгин Н.Д. О некоторых

разноречивых фактах в истории г.

Нерчинска. — В кн.: Проблемы

краеведения, вып. 6. Чита, 1972, с. 52;

Васильев А.П. Забайкальские казаки.

Исторический очерк. Чита, 1916, с. 49.

2

Спафарий Н.Г. Сибирь и Китай. Кишинев,

1960, с. 122.

3 ЦГАДА,

СП, стб. 1354, л. 387 — 389.

4 Идес

Избранд, Бранд Адам. Записки о русском

посольстве в Китай. М., 1967, с. 148 —

149.

5

Копылов А.Н. К характеристике сибирского

города XVII в. — В кн.: Города

феодальной России. М., 1966, с. 335.

6 Павлов

П.Н. Пушной промысел Сибири XVII в.

Красноярск, 1973, с. 86.

7 Павлов

П.Н. Указ. соч., с 291.

8 ЦГАДА,

СП, стб. 720, л. 18 — 19.

9

Александров В.А. Русско-китайская

торговля и Нерчинский торг в конце XVII

в. — В кн.: О первоначальном накоплении

в России XVII — XVIII вв. М., 1958, с.

449.

10

ЦГАДА, СП, стб. 720, л. 58.

11 Там

же, ф. Нерчинской приказной избы, д. 74,

л. 81.

12 Там

же, стб. 1659, л. 59.

13 Там

же, стб. 1659, л. 53.

14 Там

же, л. 100.

15

Васильев А.П. Указ. соч., с. 150 — 151.

16

ЦГАДА, ф. Нерчинской приказной избы, д.

13, л. 72 — 75.

17 Кашик

О.И. Из истории социально-экономического

развития Иркутского и Нерчинского уездов

в конце XVII — начале XVIII в. Автореф,

канд. дис. Иркутск, 1952, с. 6.

18

Шунков В.И. Очерки по истории земледелия

Сибири (XVII в.). М., 1956, с. 207 —

208.

19

ЦГАДА, СП, стб. 1659, л. 226.

20

Курсков Ю.В. Роль Посольского приказа в

освоении и исследовании Сибири. —

«Забайкальский краеведческий ежегодник»,

1971, № 5, с. 5.

21 ГАЧО,

ф. Нерчинской воеводской канцелярии, д.

2, л. 1 — 64; д. 3, л. 3 — 5, 58 — 92;

д. 9, л. 1 — 144.

22

Александров В.А. Русско-китайская

торговля, с. 425.

23 Кашик

О.И. Торговля в Восточной Сибири в XVII

— начале XVIII в. — В кн.: Вопросы

истории Сибири и Дальнего Востока.

Новосибирск, 1961, с. 194.

24

Тимофеева М.Ю. Старые рукописи

рассказывают. — «Забайкальский рабочий»,

1972, 10 авг.

25 ГАЧО,

ф. Нерчинской воеводской канцелярии, д.

6, л. 10 об.

26

ЦГАДА, СП, стб. 1659, л. 178.

27

Вилков О.Н. Социальная структура

сибирского города в XVIІ в. — «Изв. Сиб.

отд. АН СССР», 1970, № 6, Сер. обществ,

наук, вып. 2, с. 35.

28

Леонтьева Г.А. Указ. соч., с. 37 — 60.

ЦГАДА, СП, стб.

508, л. 144, 156 — 187.

30 Там

же, стб. 1659, л. 99.

31 Там

же, кн. 782, л. 15 — 20об.

32 Там

же, стб. 1659, л. 164.

33 Там

же, кн. 782, л. 15.

34 Там

же, кн. 782, л. 15 — 17.

35 Там

же, стб. 1659, л. 31.

36 Там

же, стб. 833, л. 105.

37 Там

же, л. 88.

38

Сибирские города, с. 7 — 8.

39

ЦГАДА, СП, стб. 1659, л. 140; Леонтьева

Г.А., Указ. соч., с. 47.

40

ЦГАДА, СП, стб. 1659, л. 18, 175, 274.

41 Там

же, л. 183 — 185.

42 Там

же, кн. 782, л. 17 — 20.

43 ГАЧО,

ф. Нерчинской воеводской канцелярии, д.

133, л. 156 об.

44

ЦГАДА, СП, д. 5, № 1422, л. 6.

45 ГАЧО,

ф. Нерчинской воеводской канцелярии, д.

5, л. 188 об.

46

ЦГАДА, ф. Нерчинской приказной избы, д.

2, л. 14, 17.

47 Там

же, д. 24, л. 39.

48 ГАЧО,

ф. Нерчинской воеводской канцелярии, д.

54, л. 119.

49

ЦГАДА, ф. Нерчинской приказной избы, д.

82, л. 1.

50

ЦГАДА, ф. Нерчинской приказной избы,

стб. 508, л. 89, 144.

51

Васильев А.П. Указ. соч., с. 204.

52

Леонтьева Г.А. Указ. соч., с. 45.

53

Вилков О.Н. Тобольский посад XVII века.

— В кн.: Сибирь в эпоху феодализма. Вып.

3. Освоение Сибири в эпоху феодализма.

Новосибирск, 1968, с. 43.

54

Иванова А.И. Вокализм старожильческого

говора северозападной части Енисейского

района Красноярского края. — «Уч. зап.

Красноярск, пед. ин-та», 1957, т. 7, с.

31.

55

ЦГАДА, СП, кн. 689, л. 28 — 249.

56

Романова М.А., Светлова В.Н., Лецкин

М.А. Русские говоры Зауралья. Тюмень,

1971, с. 13.

57

Попова Н.Е. О языке деловых документов

Красноярского острога XVII — начала

XVIII в. — «Уч. зап. Красноярск, пед.

ин-та. Сер. ист.-фил.», 1958, т. 13,

вып. с. 104.

58

Преображенский А.А. Урал и Западная

Сибирь в конце XVII — начале XVIII в.

М., 1972, с. 114.

59

Палагина В.В. Роль экстралингвистических

факторов в выборе приемов и источников

исследования. — В кн.: Материалы

межвузовской научной конференции,

посвященной 50-летию образования СССР, вып. 5. Томск, 1972, с. 13.

60

Кудрявцев Ф.А., Вендрих Г.А. Иркутск.

Очерк по истории города. Иркутск, 1958,

с. 16.

61

Шерстобоев В.Н. Илимская пашня, т. 1.

Иркутск, 1949, с. 500.

62

Палагина В.В. Диалектный состав первых

жителей Томска.— В кн.: Вопросы

языкознания и сибирской диалектологии,

вып. 2. Томск, 1971, с. 104.

63 ЦГАДА,

ф. Нерчинской приказной избы, д. 5, л.

6.

64 ЦГАДА,

ф. Сибирских дел, оп. 5, № 1425, л. 1.

65

Александров В.А. Заселение Сибири

русскими в конце XVII — XVIII в. — В

кн.: Русские старожилы Сибири. М., 1973,

с. 30.

66 Лебедева А.А. К истории формирования русского населения Забайкалья, его хозяйственного и семейного быта.— В кн.: Этнография русского населения Сибири и Средней Азии. М., 1959, с. 110.

|

|

|