В сентябре месяце 1900 года, вместе с русскими войсками и русским посольством из Пекина в г. Тянь-Цзин, перешла и пекинская духовная православная миссия, с православными китайцами и албазинцами, уцелевшими от последняго избиения их боксерами, где и расположилась в одной полуразрушенной импани*) Ли-Хун-Чанга, в соседстве с Читинским казачьим полком. Под непосредственным руководством начальника миссии архимандрита Иннокентия (уроженца Тобольской губернии) и личнаго участия иеромонаха Авраамия (уроженца Донской области). Жилыя помещения скоро были очищены от мусора и приспособлены к жизни в зимнее время, точно также наскоро в одной из фанз было приспособлено временное помещение для церкви, иконостас которой был художественно написан тушью иеромонахом Авраамием, а 28-го ноября церковь эта им же была освящена к великой радости не только членов миссии, но и всех русских войск, расположенных в Тянь-Цзине.

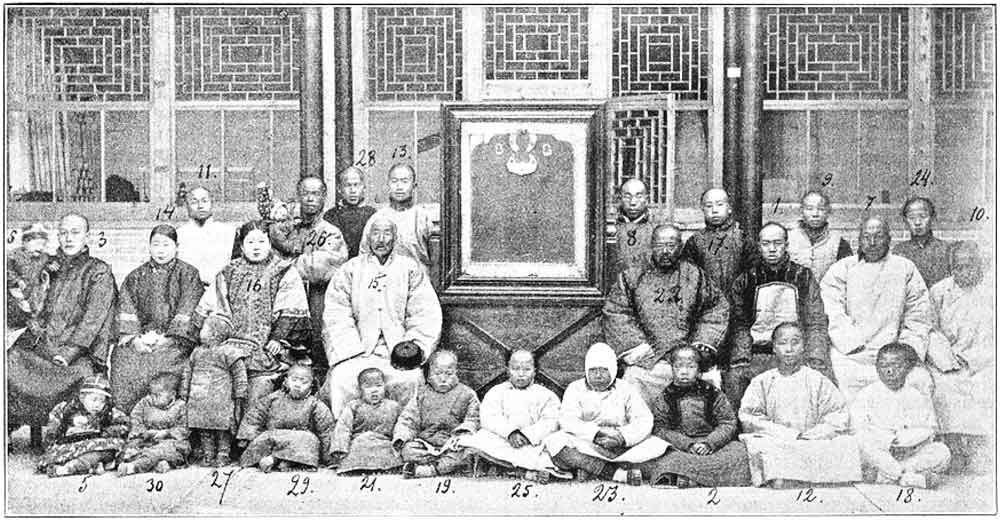

Албазинцев-христиан, приютившихся в духовной миссии в Тянь-Цзине, оказалось, вместе с детьмп, 29 человек, которые и показаны на фотографическом снимке. До последняго китайскаго возстания албазинцев насчитывалось до 70 душ, теперь же их уцелело только 40 человек, из которых 11 человек остались частью в Пекине, частью скрываются у своих родственников - китайцев по деревням; два мальчика из них взяты и усыновлены русскими стрелками.

На фотографическом снимке видны преимущественно мужчины, снялись только две девушки №№ 14 и 16 и две девочки №№ 5 и 30; отсутствие женщин объясняется тем, что албазинцы сами женятся, обыкновенно, на китаянках, а девушек своих выдают за китайцев; под № 4-м китаянка-мать снялась ради своего ребенка албазинца по отцу.

Албазинцы о своем происхождении **) письменных документов не имеют, но предание у них сохранилось в таком виде:

"Лет двести тому назад, где-то далеко на северной границе Китая, во время одного из набегов, китайцы напали на крепость Албазин, охраняемую казаками, разрушили ее, а казаков, около ста человек, взяли в плен и привели в Пекин, где впоследствии обратил на них свое внимание император Кан-си, который, приблизив их ко двору в качестве телохранителей, Приказал женить их на китаянках, оставшихся вдовыми после казни первых мужей, и зачислил в гвардию».

Позднее, но проискам китайских сановников, албазинцы были удалены от императорскаго двора, но остались в составе гвардии, в которой, наравне с знаменными императорскими войсками, числятся и теперь под первым знаменем желтаго цвета. Албазинцы говорят, что в военном присутствии в Пекине хранится и теперь еще рисунок того значка албазинской сотни, под которым они служили Русскому Царю. Значок этот, говорят, похож на сотенный значок казаков-забайкальцев, также с двумя зубцами, но весь желтаго цвета, с белым крестом по диагонали, как полковой Забайкальскаго войска.

В настоящее время албазинцы составляют одну роту, под командой ротнаго командира из албазинцев же (под № 1), который за это уплатил китайскому правительству 200 рублей; каждый из албазинцев, зачисленный в штат этой роты, получает пожизненно жалованья 3 лана серебра (около 5 рублей) в месяц и 4 мешка рису в год.

Уходя в неволю, албазинцы взяли с собой чудотворный образ Святителя Николая, так называемаго «Николы Можайскаго», сохранившийся и доныне ***), и священника отца Ермолая, сделавшагося первым, хотя невольным, православным миссионером в Китае.

Вообще судьба албазинцев тесно связана с судьбой нашей духовной миссии в Пекине, где они всегда находили и теперь находят себе духовную и материальную поддержку. Ряд миссий, периодически посылавшихся в Пекин, свидетельствует о том, что Россия не забывала своих сынов на чужбине; но, вероятно, затруднительное сообщение и слишком тяжелая жизнь европейцев в Китае была причиной того, что одно время, более 30 лет, не было ни одного православнаго священника в Пекине, а потому до десяти албазинских семейств присоединились к язычеству.

Таким образом, благодаря только православию, албазинцы, несмотря на постепенную утрату родного русскаго языка, костюма и типа лица своих предков, еще не затерялись окончательно в китайском народе, даже русские обычаи сохранились в семьях албазинцев только такие, которые соприкасаются с религией, как, например: празднование новаго года, окрашивание на Пасху яиц ****), некоторыя обрядности при погребении умерших *****) и название один другого по имени ******).

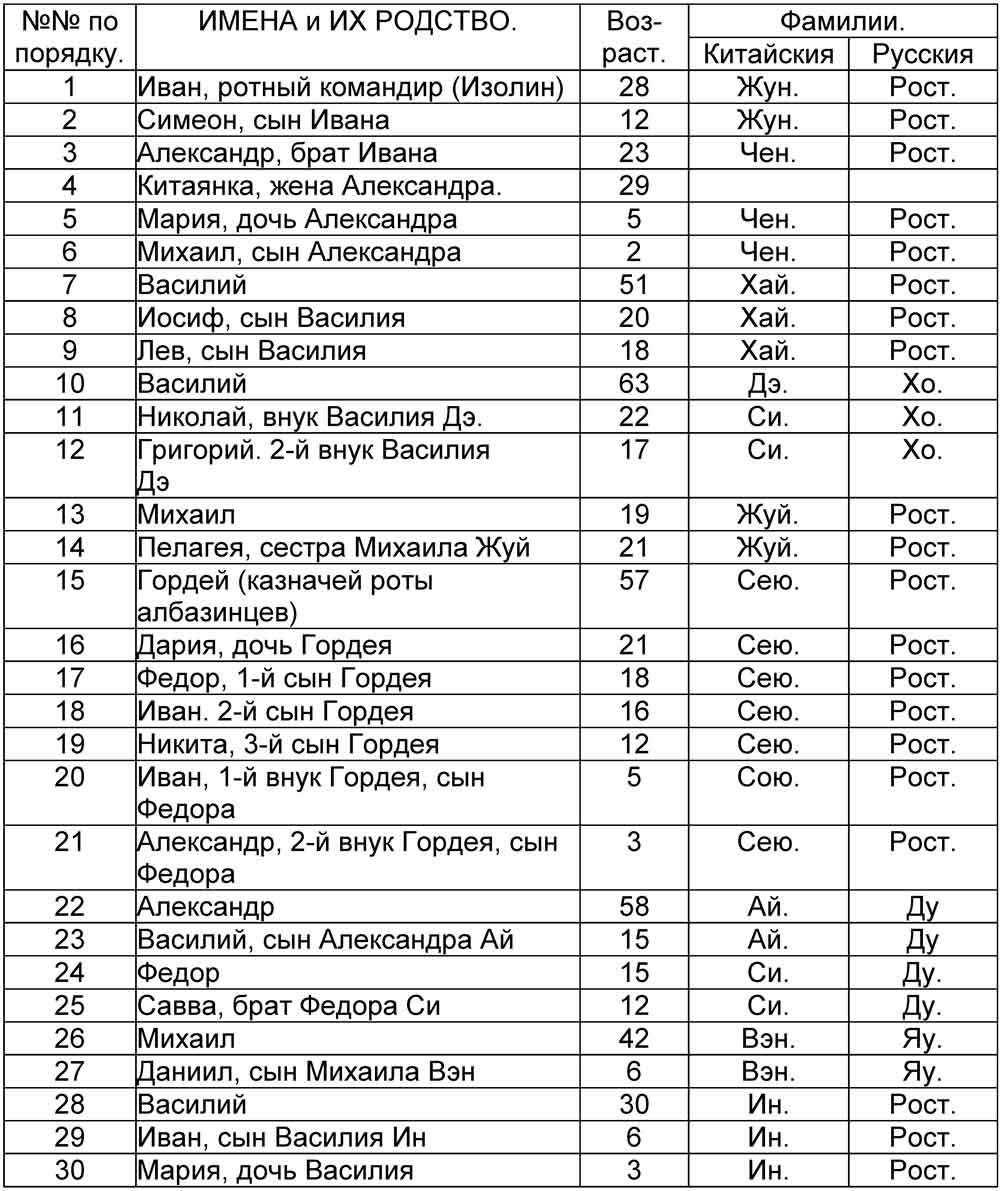

Бывшия русския фамилии албазинцев, по китайскому обычаю, искажены принятием за фамилию лишь перваго ея слога, при чем, но всему вероятию, при переписке фамилий китайскими иероглифами и звуки этих слогов произносились неправильно; теперь, как видно по именному списку, русских фамилий или первых их слогов сохранилось только пять, которыя произносятся так: Рост., Ду, Яу, Хо и Хы, из по следней фамилии в живых в настоящее время уже никого нет.

Какия русския фамилии подразумеваются под этими начальными слогами, сказать трудно, может быть между живущими в Албазине и отыщутся фамилии с такими начальными слогами, но зато вряд ли кто из них по этому фотографическому снимку признает своих земляков, а тем более родственников, — двухсотлетняя жизнь в Китае резко их изменила.

Именной список албазинцев снятых на фотографической группе.

Примечания:

*) Подворье, со множеством жилых и хозяйственных помещений, обнесенное каменной стеной или земляным валом.

**) Желающие подробнее ознакомиться с происхождением китайских албазинцев могут обратиться к VИИИ главе сочинения г. Коростовца «Китайцы и их цивилизация». Сиб., 1896 г.

***) Эта единственная святыня, уцелевшая от погрома, находится в настоящее время в Тянь-Цзинской временной церкви у праваго клироса, вышина ея 2 1/2 аршина, ширина 1 1/2 аршина.

****) Этот албазинский обычай знают и китайцы, которые с намерением угодить русским, по открытии торговли в Пекине и Тянь-Цзине, продавали крашеныя яйца.

*****) Самое погребение делается по-китайски, т. е. гроб не опускают в яму, а присыпают землей прямо на поверхности.

******) Китайцы вместо имени употребляют при обращении один к другому слова, означающия родство: дядя, брат, сестра, старший дядя, младший брат, старший сын и т. и.

Воспроизводится по:

Журнал "Разведчик" С-Петербург, 1901 г. №550

Стиль, пунктуация и орфография сохранены, буквы старого русского алфавита заменены современными. Сетевая версия – В. Трухин, 2013

|