Формы игрового досуга в среде служилого населения

Томского острога

Томск, как и многие другие города Сибири, долгое время

оставался городом служилого населения. «Кто служит, тот тужит», и жизнь

городовых казаков и стрельцов была не из легких. Не раз приходилось выдерживать

«осадное сидение», отражая набеги «незамиренных инородцев», переживать жестокие

голодные зимы, заводить пашенные заимки и бить пушного зверя, отправляться в

дальнюю дорогу по царевым и воеводским поручениям. Но было в жизни этих первых

томичей и место для досуга, в котором далеко не последнее место занимали игры —

кости, шахматы, шашки и карты.

Игра в кости — одна из древнейших игр, освоенная славянами

еще во времена существования индоевропейской общности. Одна из миниатюр

Кёнигсбергской летописи иллюстрировала выбор князем Владимиром жертвы языческим

богам путем метания игральных костей [1].

В Московском государстве XVI–XVII вв. был широко распространен один из вариантов

этой игры — зернь, с цифровой маркировкой или попеременно черными и белыми

сторонами [2].

На территории воеводской усадьбы Томска середины XVII —

середины XVIII вв., находившейся в историческом центре города, томскими

археологами под руководством М.П. Черной, была сделана редкая находка — костяной

кубик, с точками-«зернами» от 1 до 6. По расположению точек на его гранях и

внешнему виду он мало чем отличается от своих современных собратьев, но, взяв

его в руки, испытываешь уважение и даже некоторое опасение к этому давнему

атрибуту Фортуны. Поэтому поневоле не рискнешь метнуть его как в старые времена,

чтобы не потревожить спокойствия азартных игроков прошлого. Не меньшего почтения

заслуживает и фигура шахматного короля, выполненная из кости

шахматником-профессионалом. Она сочетает в себе строгость и стройность

авторского замысла с тщательной и сложной резьбой. Мастер увенчал фигуру

миниатюрной стилизованной короной, а «талию» опоясал свободно вращающимся

кольцом. Возможно, что этот король возглавлял шахматное воинство самого томского

воеводы. О том, как выглядел остальной шахматный комплект, могут сказать фигуры

слона и рядовой пешки. Судя по остальным археологическим находкам, была известна

томичам и игра в [196] шашки, имевшая

название тавлеи или лодыги, а, возможно, и игра в домино [3].

|

|

|

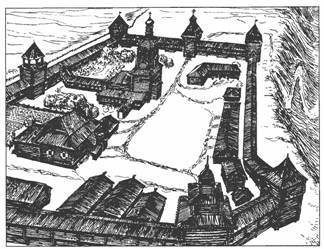

Томский острог XVII в.

Реконструкция И.Д. Резуна, рисунок А.А. Заплавного из кн.:

Резун Д.Я., Васильевский В.С.

Летопись сибирских городов. Новосибирск, 1989. С. 259

|

Игра в карты, несмотря на свою молодость в сравнении с

костями и шахматами, увы, не оставила своего вещного воплощения для XVII в. Но

нам известно, что торговые люди из России (а именно так называли сибиряки свою «метрополию»)

в числе прочих товаров доставляли в Томский острог и карты. В сохранившихся

таможенных книгах 1624–1627 гг. имеются две записи о «явке» 12 и 90 колод

игральных карт (по счету того времени «дюжины» и «полосьмы дюжины»), а также

других принадлежностей для игр — «двои тавлеи говяжих» и «10 кости игровые»

[4].

Первое письменное свидетельство о картах в Московском царстве

зафиксировано в 1586 г., в словаре участников первой французской экспедиции по

Северному морскому пути [5]. Возможно, что игральные карты, как и

другие предметы западного обихода, были привезены в Московское государство

англичанами, достигшими устья Северной Двины в 1553 г., или голландцами,

появившимися там в 1577 г.

Прошло немногим более 20 лет с момента основания города, и мы

видим эту западную диковинку и в Томске. Служилые люди, двигаясь из-за Урала и

других городов Сибири, «встречь солнцу» несли с [197]

собой и новые формы своего досуга. В XVII в. наиболее крупные партии

игральных карт, доставляемые иностранными купцами в Архангельск, предназначались

для отправки в сибирские города. Надо сказать, что карты по популярности

значительно уступали зерни, которая могла изготовляться «на месте» и была более

привычной и незамысловатой игрой. Шахматы и шашечные игры были, что называется,

официальными развлечениями русского двора, что же касается карт, то в описи

одной из кладовых Коломенского дворца (1677 г.) встречаем такую запись: «две

дюжины и семь игор карт гнилых» [6]. Думается, что такая судьба их постигла не только

вследствие сырости, но и неупотребления.

О степени распространения игровых форм досуга могут

рассказать царские и воеводские наказы, в которых не раз повторялись

распоряжения «смотреть и беречь накрепко», чтобы «зернью и карты и всякого

проигрышною игрою служилые и торговые и промышленные люди не играли, и служилые

бы люди государева денежного и хлебного жалования и пищалей и с себя платья не

проигрывали» [7]. Также оговаривалось «для ясачного сбора» подбирать

служилых людей «самых добрых постоянных и верных, и чтоб они в ясачныя волости

вина, табака и карт и никаких своих товаров не имали... и ясачным людям никакой

обиды и тягости и разоренья не чинили и их своими приметами не задолжали»

[8]. Как видим, власть больше всего опасалась не столько игры, сколько «рушения»

по ее причине государственной службы и затруднений в сборе пушного налога с

коренного сибирского населения.

Против азартных игр проводились и общегосударственные законы.

Указом 1648 г., инициатором которого было духовенство, запрещалось «всякое

бесовское действо, глумление и скоморошество со всякими бесовскими играми», в

том числе запрещались и такие «гражданские» игры как зернь, карты, шахматы и

лодыги [9].

Соборное Уложение 1649 г. предписывало поступать с игроками

как с «татями», т.е. применять к ним членовредительные наказания, но только если

были доказаны более серьезные преступления - воровство, грабеж или убийство [10].

Для «чистых» зернщиков и картежников, а также для тех, кто

такую игру «держит» и распространяет, в наказных памятях рекомендовались такие

виды наказаний, как «бить кнутом нещадно», «бить батоги», «бить кнутом по торгам

нещадно, да на них же править заповеди». Быструю и скорую расправу ожидали и

сами карты, которые, в отличие от вина и «потаенных товаров», не «имали» в казну,

а сжигали на торговой площади.

Конечно, частые запрещения свидетельствуют об их слабом

исполнении, и, надо полагать, приведенные предписания часто отражали

[198] не действительные, а желаемые составителями порядки.

В то же время русское государство, одной рукой грозя игрокам

различными карами, другой — поощряло пристрастия своих подданных. Так, в

расходной книге Туринского острога (1622–1623 гг.), в разряд «неокладных

расходов» включена и покупка на казенные деньги карт «для государевых дел», а в

приходной книге существовала даже особая статья доходов «с зернового суда» и «от

костей и от карт» [11]. Тарские воеводы в 1624 г. писали в

Сибирский приказ прошение о запрещении закладных игр, из-за которых «чинится

татьба и воровство великое». На что в этом же году получили из приказа ответ: «и

вы бы на Таре зерновыя и всякие игры из окладу не выкладывали, для того что та

игра отдана и откупныя деньги емлют с нея в нашу казну давно... А которые люди

на Таре зернью и всякою игрою учнуть играти, и вы б над теми людьми велели

дозирать, чтобы они играли смирно; и от всякого воровства и от душегубства

служилых людей унимали» [12].

Игра, как правило, проистекала в государевом кабаке, в

котором проводили немалое время служилые, промышленные и прочих чинов люди.

«Держать» здесь карты и зернь было чрезвычайно выгодным делом — благодаря

играющим значительно повышалось потребление спиртных напитков, игра привлекала

торговых людей, и, следовательно, росли кабацкие и таможенные сборы. Поэтому

государственные должностные лица — верные (т.е. приведенные к присяге) кабацкие

и таможенные головы и целовальники заводили «на кабаках зерни великие», доход с

которых шел не только в местную государеву казну, но и им самим.

Вообще для Московского государства были характерны подобные

противоречия между законодательными мерами и их реальным воплощением. В начале

XVII в. московский патриарх осудил «богомерзкое» курение табака, царские указы и

Соборное Уложение также запрещали курить табак и торговать им, однако, само же

правительство закупало этот товар большими партиями у иностранных купцов и

перепродавало его в отдельные районы страны.

В 1639, 1648 и 1667 г. государство попыталось запретить

откупа азартных игр. Так, в 1668 г. березовскому воеводе предписывалось

проделать следующую операцию: «...как к тебе ся наша великого государя грамота

придет, а на Березове будет, по тобольским отпискам... зернь и карты отданы на

откуп: и ты бы зернь и карты на Березове велел отставить, и откуп с зерни и с

карт из окладу выложить,.. а впредь заказ учинить крепкой, как у тебя о том в

наказе написано» [13]. Однако во многих городах откупа продолжали существовать

и в XVIII в., поскольку государство опасалось, что «с отменой откупа азартные

игры не прекратятся, казна лишится дохода, а воеводы сами станут пользоваться

дурными страстями населения в своих выгодах» [14]. Средневековая

[199] откупная система нашла продолжение

в каторжных тюрьмах Сибири XIX в., где еще во время движения арестантской партии

происходили торги, на которых определялись «содержатели водки, карт, съестных

припасов, одежды»

[15].

Русский историк XIX в. Н.И. Костомаров вынес жесткий приговор

как самим азартным играм, так и играющим в них, написав от лица XVII в., что

зернь и карты считались «самым предосудительным препровождением времени» и были

«любимым занятием лентяев, гуляк, негодяев и развратных людей». Но не судите и

не судимы будете. Средневековая бытовая культура и в Сибири, и в России, и в

странах Западной Европы никогда не была «стерильной». Страсть к игре — это

общечеловеческая универсалия, которая в конкретно-исторических условиях имеет

различные мотивы и выражение. В нашем случае многое могут объяснить

ненормированные условия службы в Сибири: долгая оторванность от семей и

хозяйств, однообразие острожного «сидения» и в то же время частые и длительные

служебные командировки, существование «безмужних жен», близость к пушной

«валюте». Постараемся взглянуть на нравы наших предков в исторической

перспективе, и мы найдем не так много отличий. Томская пресса второй половины

XIX в. окрестила городское общественное собрание (аналог нашего современного

клуба) «выпивочно-закусочным-игральным заведением, где игра возведена была в

культ» и где «библиотечные столы вытесняются зелеными столами для карточных игр» [16].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Корзухина Г.Ф. Из истории игр на Руси // Советская

археология. 1963. N 4. С. 95.

2. Латышева Г.П., Рабинович М.Г. Москва в далеком прошлом. М.,

1966. С. 234–236; Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского

народа в XVI–XVII столетиях. СПб., 1860. С. 144.

3. Черная М.П.

Азартные игры в быту томичей // Пространство культуры в

археолого-этнографическом измерении: Западная Сибирь и сопредельные территории.

Томск, 2001. С. 88–92.

4. Таможенная книга

Томска 1624/27 гг. // Таможенные книги сибирских городов XVII в.: Туринск,

Кузнецк и Томск. Новосибирск, 1999. Вып. 2. С. 92–94.

5. Парижский

словарь московитов 1586 г. Рига, 1948. С. 107–108.

6. Забелин И.Е.

Домашний быт русских царей в XVI–XVII столетии. М., 1895. Ч. 1. С. 455–456, 476.

7. См., напр.: Наказная память Якутского воеводы Ивана

Акинфова сыну боярскому Андрею Булыгину, о наблюдении за корчемною продажею и

варением пива, браги и хмельных квасов, и о проч. 1652 г. // Дополнения к актам

историческим. СПб., 1848. Т. 3. N 104.

8. Наказные статьи Нерчинским воеводам. 1696 г. // Полное

собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 3. N 1. С.

542.

[200] 9. См.: Память Верхотурского воеводы Рафа Всеволжского

прикащику Ирбитской слободы Григорью Барыбину, о строгом наблюдении, чтоб

служилые люди и крестьяне в воскресные и праздничные дни ходили в церковь,

удалялись чародейства и пьянства и не заводили непристойных игрищ. 1649 г. //

Акты исторические. СПб., 1842. Т. 4. N 35.

10. Соборное

Уложение 1649 г. Гл. 21. Ст. 15 // Российское законодательство X–XX вв. М.,

1985. Т. 3. С. 232.

11. Книга расходная (1622–1623) Туринского острога // Акты

относящиеся до юридического быта России. СПб., 1864. Т. 2. N 143.

12. Цит. по: Веселовский С.Б. Азартные игры как источник

дохода Московского государства в XVII веке // Сборник статей, посвященных В.О.

Ключевскому. М., 1909. С. 309.

13. Грамота Березовскому воеводе кн. Петру Гагарину, об

уничтожении откупа на зернь и карты. 1667 г. // ПСЗ. СПб., 1830. Т. 1. N 96.

14. Веселовский

С. Б. Указ. соч. С. 311.

15. Максимов С.

В. Сибирь и каторга. СПб., 1871. Ч. 1. С. 57.

16. Бойко В.П. Томское купечество в конце XVIII–XIX вв.: Из

истории формирования сибирской буржуазии. Томск, 1996. С. 228–229. Города Сибири XVII-начала XX в.

Выпуск 2: История повседневности. Барнаул: Изд-во АГУ, 2004. С. 195-200.

Источник: http://new.hist.asu.ru/biblio/gorsib2_1/195-200.html

|